Le château d'Abbadia, oeuvre d'art et d'architecture

L'escalier à vis mauresque, tourelle Sud du château d'Abbadia - Crédit : Photoclub d'Hendaye/Benat Bayle

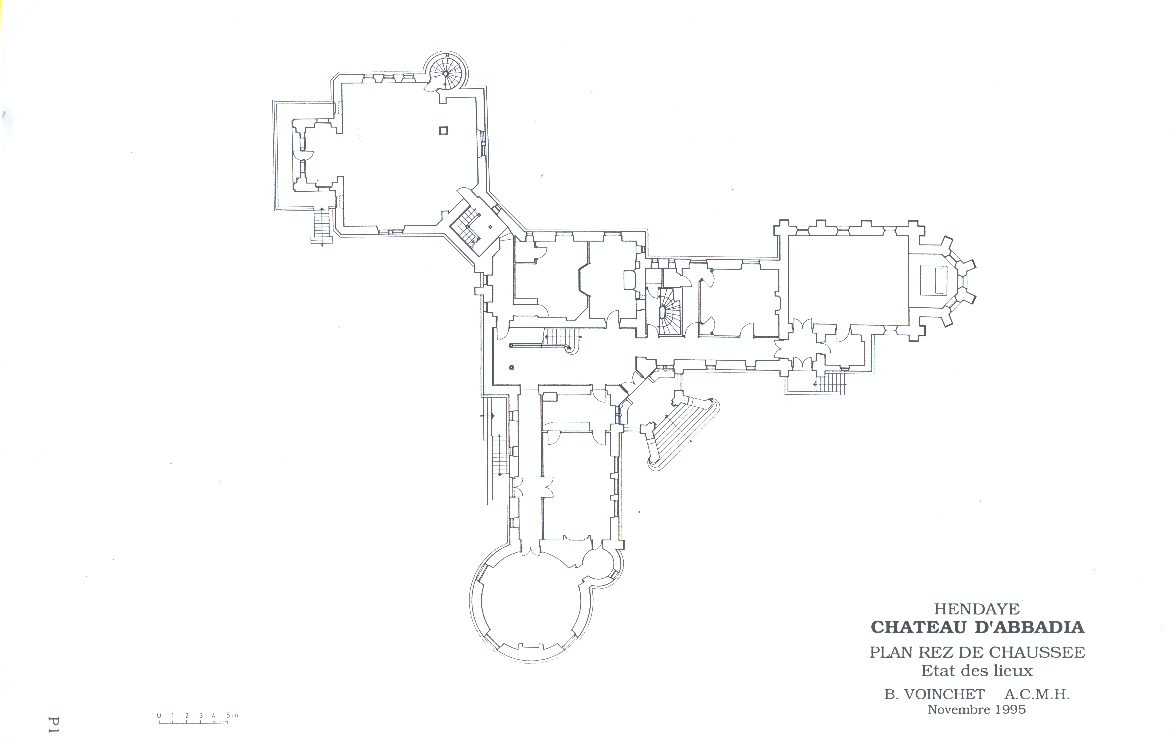

Bâti selon une hiérarchisation stricte des fonctions, il se déploie en trois ailes, imposées par d'Abbadie à son premier architecte, Parent, puis au second, Magne, et enfin à l'ultime maître d'oeuvre, Viollet-le-Duc. Presque autonomes, ces corps de bâtiments consacrent les principes de vie de ses commanditaires, fondés sur les mondanités, avec l'aile de réception, puis les activités savantes, avec son observatoire astronomique et sa bibliothèque, et enfin à la vie intime et spirituelle, avec une aile de dévotion achevée par une vaste chapelle.

De cette projection horizontale, Viollet-le-Duc généra des élévations de style néogothique, rompant avec le projet néo-Renaissance de Parent et mettant en oeuvre, avec une extrême rigueur, ses théories rationalistes telles qu'exposées dans ses Entretiens sur l'architecture dont les premiers opus parurent en 1864. Sans omettre les habituelles citations gothiques incarnées par la complexité des toitures, les tourelles et autres crénelages, l'enveloppe de l'édifice rend aisément lisible sa distribution intérieure, notamment par un jeu d'asymétrie, de variété de baies, ou encore par l'importance accordée à la modénature. Même le bestiaire sculpté, qui inspire irrémédiablement le fantasme, a pour vocation première de servir la structure architectonique.

De cette projection horizontale, Viollet-le-Duc généra des élévations de style néogothique, rompant avec le projet néo-Renaissance de Parent et mettant en oeuvre, avec une extrême rigueur, ses théories rationalistes telles qu'exposées dans ses Entretiens sur l'architecture dont les premiers opus parurent en 1864. Sans omettre les habituelles citations gothiques incarnées par la complexité des toitures, les tourelles et autres crénelages, l'enveloppe de l'édifice rend aisément lisible sa distribution intérieure, notamment par un jeu d'asymétrie, de variété de baies, ou encore par l'importance accordée à la modénature. Même le bestiaire sculpté, qui inspire irrémédiablement le fantasme, a pour vocation première de servir la structure architectonique.  L'organisation intérieure, quant à elle, illustre le mode de vie de la haute-société du Second Empire, mais en incluant toutefois une certaine forme d'originalité, due au statut de savant explorateur de d'Abbadie et à ses opinions politiques radicalement conservatrices et ultramontaines.

L'organisation intérieure, quant à elle, illustre le mode de vie de la haute-société du Second Empire, mais en incluant toutefois une certaine forme d'originalité, due au statut de savant explorateur de d'Abbadie et à ses opinions politiques radicalement conservatrices et ultramontaines. En ce qui concerne les décors, ils relèvent de l'éclectisme en vogue sous le règne de Napoléon III et traduisent la vision viollet-le-ducienne de la modernité. Si les styles se caractérisent à Abbadia par leur étonnante variété, ils ne doivent être perçus de manière indépendante mais, fondamentalement, comme un tout protéiforme. Car, ce qui unit cette diversité, parfois apparemment contradictoire, c'est l'esprit inhérent à la construction médiévale, dont Viollet-le-Duc souhaitait faire le fondement d'un art moderne et identitaire. L'architecture du château est, sans contestation possible, néogothique, de même que son mobilier de base. Ses décors, y compris orientalistes, obéissent aux mêmes principes intrinsèques, l'exemple le plus éloquent étant incarné par les peintures éthiopiennes, dont le sujet est éminemment oriental et dont les procédés picturaux sont ceux du XIIIe et du XIVe siècles français.

.JPG) De fait, Duthoit rechercha systématiquement l'unité décorative dans sa réflexion sur Abbadia, quand bien même, au premier abord, une telle profusion d'éclectisme peut dérouter. Cela témoigne également de l'étendue de ses talents et de sa capacité d'adaptation au désir de son commanditaire. Aussi le mobilier moderne, comme ceux de la chambre de Virginie ou du grand salon, intègre-t-il cette homogénéité par le choix des matériaux et des couleurs. Les apports d'objets orientaux, fondamentaux dans l'identité abbadienne, sont savamment organisés en fonction des pièces qu'ils ornent. Le décorateur privilégia par exemple une collection dite à moucharabieh de teinte très foncée pour s'harmoniser avec le mobilier noirci de la chambre de la Tour ; ou bien il opta pour un guéridon en bois multicolore se conformant au code couleur de la chambre de Jérusalem. Les exemples se multiplient ainsi systématiquement. Car rien ne fut concédé à l'aléatoire.

De fait, Duthoit rechercha systématiquement l'unité décorative dans sa réflexion sur Abbadia, quand bien même, au premier abord, une telle profusion d'éclectisme peut dérouter. Cela témoigne également de l'étendue de ses talents et de sa capacité d'adaptation au désir de son commanditaire. Aussi le mobilier moderne, comme ceux de la chambre de Virginie ou du grand salon, intègre-t-il cette homogénéité par le choix des matériaux et des couleurs. Les apports d'objets orientaux, fondamentaux dans l'identité abbadienne, sont savamment organisés en fonction des pièces qu'ils ornent. Le décorateur privilégia par exemple une collection dite à moucharabieh de teinte très foncée pour s'harmoniser avec le mobilier noirci de la chambre de la Tour ; ou bien il opta pour un guéridon en bois multicolore se conformant au code couleur de la chambre de Jérusalem. Les exemples se multiplient ainsi systématiquement. Car rien ne fut concédé à l'aléatoire.Comme le prônent les principes de son mentor, Duthoit porta une attention particulière au choix des matériaux, aussi bien dans le cas du gros oeuvre que lors de la phase décorative. Profitant des ressources matérielles de d'Abbadie, il sélectionna une diversité de pierres issue de l'environnement immédiat du château, d'abord dans les carrières de son domaine, puis chez les carriers des environs, ce qui représente un intérêt économique et harmonise l'édifice avec son milieu. A l'intérieur, le mobilier fut majoritairement exécuté en chêne, pour sa robustesse et ses qualités esthétiques, mais parfois, également, on lui préféra du bois fruitier teinté, comme le voulait un usage du Second Empire.

.JPG) Les décors muraux, en ce qui les concerne, résultent des observations archéologiques faites par Viollet-le-Duc sur le Moyen Age et illustrent fidèlement sa volonté de renouveler les arts français, de les moderniser en se fondant sur l'héritage des Anciens. C'est pourquoi la majorité des décors procèdent de la peinture murale, qui, selon le théoricien, était la mieux adaptée à ornementer des surfaces planes. L'agencement des motifs et le choix d'une polychromie, particulièrement châtoyante à Abbadia, servent ainsi la perception des espaces en jouant sur les effets de lumière. Duthoit mit clairement en application les commentaires des deux dictionnaires de Viollet-le-Duc, celui de l'architecture et celui du mobilier, qui peuvent être érigés comme de véritables monuments à valeur historique. Les matériaux décoratifs se distinguent toutefois par leur profusion et leur grande richesse. Les tissus orientaux se mêlent aux staffs mauresques, le marbre ou la pierre de certaines cheminées à la faïence persane. Mais tous sont régis par une unité, les principes du Moyen Age.

Les décors muraux, en ce qui les concerne, résultent des observations archéologiques faites par Viollet-le-Duc sur le Moyen Age et illustrent fidèlement sa volonté de renouveler les arts français, de les moderniser en se fondant sur l'héritage des Anciens. C'est pourquoi la majorité des décors procèdent de la peinture murale, qui, selon le théoricien, était la mieux adaptée à ornementer des surfaces planes. L'agencement des motifs et le choix d'une polychromie, particulièrement châtoyante à Abbadia, servent ainsi la perception des espaces en jouant sur les effets de lumière. Duthoit mit clairement en application les commentaires des deux dictionnaires de Viollet-le-Duc, celui de l'architecture et celui du mobilier, qui peuvent être érigés comme de véritables monuments à valeur historique. Les matériaux décoratifs se distinguent toutefois par leur profusion et leur grande richesse. Les tissus orientaux se mêlent aux staffs mauresques, le marbre ou la pierre de certaines cheminées à la faïence persane. Mais tous sont régis par une unité, les principes du Moyen Age. .JPG) Du point de vue de la répartition des rôles, Viollet-le-Duc conçut et dirigea la phase du gros oeuvre de l'habitation et de la chapelle, ainsi que le bestiaire sculpté, tandis que Duthoit assura le suivi du chantier, la création des décors et du mobilier, puis la reconstruction de l'observatoire. L'architecte amiénois orchestra donc un important réseau d'intervenants impliqués, avec plus ou moins de créativité, dans la genèse décorative d'Abbadia. A l'instar de toute demeure de la haute-société, de grands noms de l'art et de l'industrie ont contribué à faire de ce site ce qu'il est.

Du point de vue de la répartition des rôles, Viollet-le-Duc conçut et dirigea la phase du gros oeuvre de l'habitation et de la chapelle, ainsi que le bestiaire sculpté, tandis que Duthoit assura le suivi du chantier, la création des décors et du mobilier, puis la reconstruction de l'observatoire. L'architecte amiénois orchestra donc un important réseau d'intervenants impliqués, avec plus ou moins de créativité, dans la genèse décorative d'Abbadia. A l'instar de toute demeure de la haute-société, de grands noms de l'art et de l'industrie ont contribué à faire de ce site ce qu'il est..jpg) On citera par exemple l'architecte céramiste Léon Parvillée, disciple de Viollet-le-Duc, restaurateur de nombreux monuments turcs et auteur de l'ensemble des faïences ornementales d'Abbadia. Ou bien la manufacture prussienne Renaissance, fondée par les frères Lövinson et leur ami Kemnitz à Berlin, qui se présenta plusieurs fois avec succès, comme Parvillée d'ailleurs, aux Expositions universelles de l'époque, particulièrement à celle de 1867.

On citera par exemple l'architecte céramiste Léon Parvillée, disciple de Viollet-le-Duc, restaurateur de nombreux monuments turcs et auteur de l'ensemble des faïences ornementales d'Abbadia. Ou bien la manufacture prussienne Renaissance, fondée par les frères Lövinson et leur ami Kemnitz à Berlin, qui se présenta plusieurs fois avec succès, comme Parvillée d'ailleurs, aux Expositions universelles de l'époque, particulièrement à celle de 1867.A tout cela, d'Abbadie ajouta bien entendu ses apports personnels, témoignant de la vie quotidienne d'une demeure de voyageur. Les achats furent nombreux dans les grands magasins, évoquant la transition de l'artisanat vers l'industrie, de la tradition vers la modernité. Ils furent tout aussi abondants auprès des magasins de curiosités d'où, au risque de rompre le charme de cette illusion orientaliste, nombre d'objets exotiques d'Abbadia proviennent. Mais, malgré les apparences, cette démarche d'ensemble s'avérait en réalité bien banale, car ancrée dans les moeurs d'une société s'embourgeoisant chaque jour davantage. En dépit de son style historiciste, orientaliste, éclectique, Abbadia est en effet une demeure pleinement représentative de son époque, ce que montre, entre autres, la distribution intérieure, l'agencement et la forme du mobilier, le choix des matériaux, le mode de production en grande série de certains éléments décoratifs.

En définitive, la triade Viollet-le-Duc-Duthoit-d'Abbadie imagina en une trentaine d'années une authentique oeuvre d'art totale, anticipant de quelques années seulement ce concept fondamental de l'Art nouveau. D'ailleurs, les deux architectes, comme, indépendamment, le paysagiste Bühler, prônaient l'inscription de l'édifice dans un paysage en cohérence avec lui, favorisant, dans le cas d'une demeure gothique, le principe du jardin irrégulier anglais. C'est pourquoi il ne faut pas omettre le rôle essentiel de l'aménagement paysager dans l'identité artistique d'Abbadia, qui achève ainsi de créer une entité sociale et territoriale à part entière.

En définitive, la triade Viollet-le-Duc-Duthoit-d'Abbadie imagina en une trentaine d'années une authentique oeuvre d'art totale, anticipant de quelques années seulement ce concept fondamental de l'Art nouveau. D'ailleurs, les deux architectes, comme, indépendamment, le paysagiste Bühler, prônaient l'inscription de l'édifice dans un paysage en cohérence avec lui, favorisant, dans le cas d'une demeure gothique, le principe du jardin irrégulier anglais. C'est pourquoi il ne faut pas omettre le rôle essentiel de l'aménagement paysager dans l'identité artistique d'Abbadia, qui achève ainsi de créer une entité sociale et territoriale à part entière.

Bibliographie

- Abbadia un rébus géant, Fondation Antoine d’Abbadie, Académie des Sciences, Cap-Sciences Production, Bordeaux, 1997.

- DELPECH V., Le château d'Abbadia à Hendaye: le monument idéal d'Antoine d'Abbadie, 3 volumes, thèse de doctorat d'Histoire de l'art, Université de Pau et des Pays de l'Adour, 2012.

- FOUCART B., « Viollet-le-Duc et Duthoit en Abbadia », in Connaissance des Arts, 1996, p.85-92.

- FOURREL DE FRETTES S., Le château d’Abbadia (1857-1879), mémoire de maîtrise d’Histoire de l’art contemporain, Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, 1994.

Document du jour

Document du jour

Fonds Edmond Duthoit. Carnets de chantier

Fonds Edmond Duthoit. Carnets de chantier Fonds Edmond Duthoit. Fonds graphique et photographique

Fonds Edmond Duthoit. Fonds graphique et photographique Fonds privé Dornaletche

Fonds privé Dornaletche Carton Construction du Château

Carton Construction du Château Dossier graphique Abbadia

Dossier graphique Abbadia Dossier Viollet-le-Duc/Duthoit

Dossier Viollet-le-Duc/Duthoit Fonds photographique du château

Fonds photographique du château Fonds Poussielgue-Rusand, Chemise 13

Fonds Poussielgue-Rusand, Chemise 13  Facture d'Alexandre Chertier (1878)

Facture d'Alexandre Chertier (1878) Facture de chaux hydraulique Bernès (1867)

Facture de chaux hydraulique Bernès (1867) Facture de la Compagnie des chemins de Fer du Midi (1865)

Facture de la Compagnie des chemins de Fer du Midi (1865) Facture des Grands magasins du Louvre (1867)

Facture des Grands magasins du Louvre (1867) Facture du grainetier Guénot (1866)

Facture du grainetier Guénot (1866) Facture du magasin de Franz Steigerwald, Munich (1859)

Facture du magasin de Franz Steigerwald, Munich (1859) Lettre à Edmond Duthoit (31 août 1864)

Lettre à Edmond Duthoit (31 août 1864) Lettre à Edmond Duthoit (mi-déc. 1864)

Lettre à Edmond Duthoit (mi-déc. 1864) Lettre d'Edmond Duthoit (14 août 1868)

Lettre d'Edmond Duthoit (14 août 1868) Lettre d'Edmond Duthoit (16 nov. 1867)

Lettre d'Edmond Duthoit (16 nov. 1867) Lettre d'Edmond Duthoit (28 sept. 1868)

Lettre d'Edmond Duthoit (28 sept. 1868) Lettre d'Edmond Duthoit (début déc. 1864)

Lettre d'Edmond Duthoit (début déc. 1864) Lettre d'Edmond Duthoit (oct. 1864)

Lettre d'Edmond Duthoit (oct. 1864) Lettre d'Edmond Duthoit (vers le 7 déc. 1864)

Lettre d'Edmond Duthoit (vers le 7 déc. 1864) Lettre de Viollet-le-Duc (19 mai 1864)

Lettre de Viollet-le-Duc (19 mai 1864) Lettre de Viollet-le-Duc (7 avril 1869)

Lettre de Viollet-le-Duc (7 avril 1869) Lettre de Virginie d'Abbadie (28 sept. 1868)

Lettre de Virginie d'Abbadie (28 sept. 1868) Lettre de Virginie d'Abbadie (7 fév. 1868)

Lettre de Virginie d'Abbadie (7 fév. 1868) Plan d'exécution de l'élévation Est par Eugène-E. Viollet-le-Duc

Plan d'exécution de l'élévation Est par Eugène-E. Viollet-le-Duc Plan d'exécution de l'élévation Nord par Eugène-E. Viollet-le-Duc

Plan d'exécution de l'élévation Nord par Eugène-E. Viollet-le-Duc Plan d'exécution de l'élévation Ouest par Eugène-E. Viollet-le-Duc

Plan d'exécution de l'élévation Ouest par Eugène-E. Viollet-le-Duc Plan d'exécution de l'élévation Sud par Eugène-E. Viollet-le-Duc

Plan d'exécution de l'élévation Sud par Eugène-E. Viollet-le-Duc Plan du premier étage par Eugène-E. Viollet-le-Duc

Plan du premier étage par Eugène-E. Viollet-le-Duc Poncif des étagères de la chambre d'Ethiopie par Edmond Duthoit

Poncif des étagères de la chambre d'Ethiopie par Edmond Duthoit Projet esquisse aquarellé par Eugène-E. Viollet-le-Duc

Projet esquisse aquarellé par Eugène-E. Viollet-le-Duc L'aménagement du parc d'Abbadia (1852-1896)

L'aménagement du parc d'Abbadia (1852-1896) La construction du château d'Abbadia (1858-1884)

La construction du château d'Abbadia (1858-1884) Le style et le mouvement néogothique

Le style et le mouvement néogothique